Interview mit dem NFM-Verlag Nutzfahrzeuge Management – Fazit: Ein Volleyballfeld pro Elektro Brummi

Thorsten Penz (Redakteur beim NFM-Verlag) hat sich auf die Suche gemacht, nach einem Gesprächspartner, der ihm einige seiner drängendsten Fragen zum Thema Elektro-Lkw mit Photovoltaik Strom laden beantwortet.

Ein Beispiel: Es braucht etwa 150 bis 200 Quadratmeter Fläche, um einen batterieelektrischen Lkw mit der Kraft der Sonne zu betreiben – gibt es auf deutschen Dächern überhaupt genügend Platz, um alle Elektro-Lkw, die mittelfristig die Diesel-Brummis ablösen werden, mit Strom aus Photovoltaik zu versorgen?

Fündig geworden ist er bei OSNATECH Geschäftsführer Matthias Mittelviefhaus. Entwickelt hat sich ein Gespräch über ungenutzte Flachsdächer und Fassaden von Gewerbe-Immobilien und wie der Sonnenstrom für den lokal emissionsfreien Fahrbetrieb von batterieelektrischen Nutzfahrzeugen verwendet werden kann, aber auch über öffentliche Fördermittel und steuerliche Vorteile für Unternehmen.

Matthias Mittelviefhaus: „Theoretisch könnte der gesamte regionale Lieferverkehr über PV-Strom von Dachflächen versorgt werden. Dächer und Fassaden von Logistik- Hallen und Industriegebäuden sowie Parkplätze bieten enormes Potenzial.“

Das Interview vom Nutzfahrzeuge Management ist in der Ausgabe 5/2025 erschienen:

[…] wie viel Fläche benötigt eine PV-Anlage für einen 44-t-Elektro-Lkw – etwa einen Volvo FH Electric – auf dem Dach einer Logistik-Halle in Deutschland, um ihn mit Sonnenstrom zu betreiben?

Rein rechnerisch benötigt ein schwerer Elektro-Lkw […] je nach Fahrprofil etwa 180 bis 220 kWh pro 100 km. Im Regional- oder Verteilerverkehr, mit einer Tagesfahrleistung von 250 km, wären es 450 bis 550 kWh täglich. Eine typische PV-Anlage auf einem Logistik-Dach in Deutschland erzeugt durchschnittlich etwa 500.000 kW pro Jahr, also ausreichend Energie für etwa 1.000 Lkw-Tage. Was die benötigte Fläche betrifft, kann man von einem spezifischen Ertrag von ca. 3 bis 4 kWh/m2 Dachfläche und Tag ausgehen. Das wiederum bedeutet, dass für die Versorgung eines einzelnen Lkw mit ausreichend Energie an einem sonnigen Tag etwa 150 bis 200 m2 PV-Modulfläche benötigt werden – was wiederum in etwa der Größe eines Volleyballfeldes entspricht. Allerdings muss beachtet werden, dass es im Winter zu Engpässen kommen kann, da die Sonneneinstrahlung deutlich geringer ist und an vielen Tagen kaum Ertrag geliefert wird. In diesen Phasen ist es sinnvoll, ergänzend auf Windstrom zurückzugreifen, der in der Regel in den Wintermonaten vermehrt verfügbar ist.

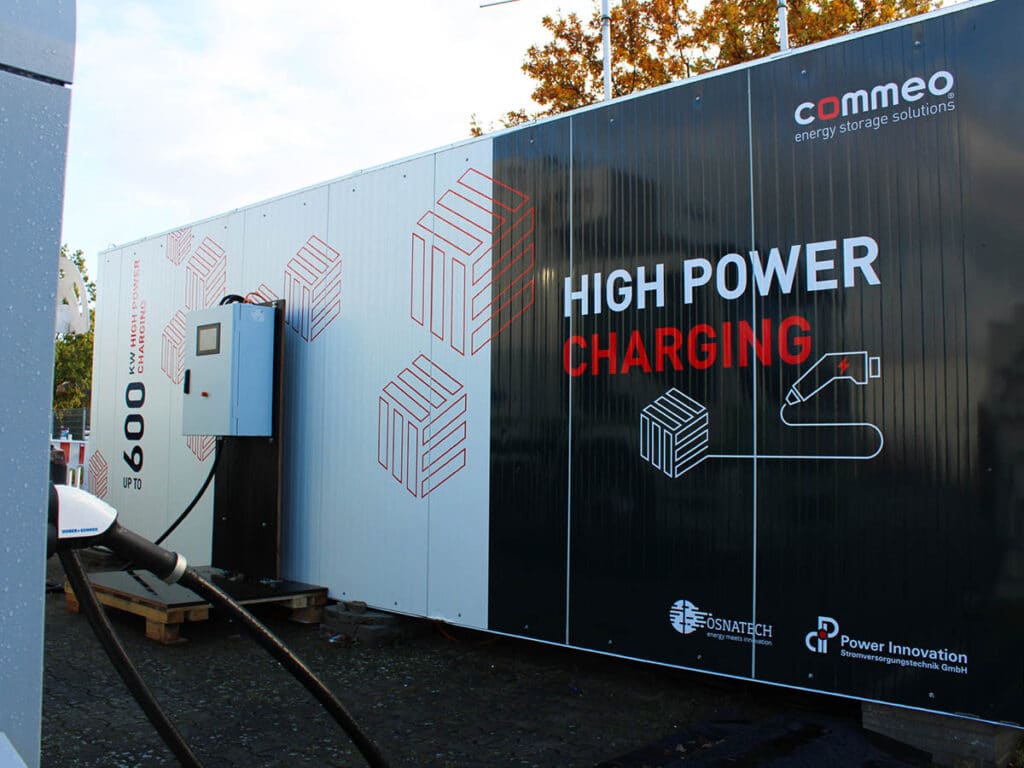

Viele Energieanbieter bieten Flex-Tarife an, die es ermöglichen, günstigen Windstrom gezielt zu kaufen, wenn ein Überschuss im Netz besteht. Alternativ kann an der Strombörse, Windstrom zu niedrigen Preisen bezogen werden. Durch den Einsatz eines Speichersystems kann dieser günstige Strom zwischengespeichert und genutzt werden, wenn der Lkw geladen werden muss. Das Zusammenspiel aus PV-Strom im Sommer und günstigem Windstrom im Winter ermöglicht eine wirtschaftliche sowie nachhaltige Energieversorgung für den Elektro-Lkw-Betrieb.

Welche Kosten für die Ladeinfrastruktur und Speichertechnik kommen auf das Transportunternehmen zu?

Die Kosten hängen stark von der Skalierung des Projekts ab. Hier eine beispielhafte Kalkulation: Eine PV-Anlage inklusive Module, Wechselrichter und Montage kostet rund 1000 bis 1500 Euro/kW. Davon entfallen ca. 180 Euro/kW auf die Installation der Module. Der Speicher schlägt mit etwa 600 bis 900 Euro/kWh Kapazität zu Buche. Eine Ladestation – hier ein DC-Schnelllader mit 150 bis 350 kW – kostet etwa 30.000 bis 100.000 Euro pro Einheit. Für den Netzanschluss werden je nach Anlagengröße und Standort gut 10.000 bis 50.000 Euro fällig. Ein Stromspeicher sorgt dafür, dass der Solarstrom auch in den Ladezeiten der Lkw verfügbar ist und reduziert gleichzeitig Netzbezugsspitzen, was langfristig die Energiekosten senkt.

Eine komplette PV-Ladeinfrastruktur für ein mittelständisches Transportunternehmen mit mehreren Elektro-Lkw liegt also schnell im sechsstelligen Bereich. Die Investition kann sich aber durch Eigenverbrauch und Einsparungen bei den Energiekosten inner- halb von sechs bis zehn Jahren amortisieren.

Wie muss die Immobilie baulich beschaffen sein, damit sie sich für eine PV-Anlage eignet?

Bei Standard-PV-Modulen muss eine ausreichend hohe Traglast gegeben sein. Alternativ bieten sich Leichtbaumodule […] an. Sie wiegen nur 4,5 kg/m2 und können auf traglastbeschränkten Dächern installiert werden. Die Leichtbaumodule werden flach auf das Dach geklebt, sodass kein Anstellwinkel notwendig ist. Leichtbau-PV-Module ermöglichen die Installation […] auch auf Folien- und Leichtbaudächern, die für klassische PV-Systeme ungeeignet wären. Nach Möglichkeit muss die Anlage verschattungsfrei sein – also ohne störende Hindernisse, wie Lüftungsanlagen oder Nachbargebäude, die den Ertrag schmälern. Außerdem checken wir immer die Netzanschlusskapazität, für den Fall, dass überschüssiger Strom ins Netz eingespeist wird oder leistungsstarke Ladesysteme benötigt werden.

Matthias Mittelviefhaus: „PV-Strom ist als Baustein eines Energiemixes unverzichtbar für die Dekarbonisierung des Transportsektors.“

Gibt es öffentliches Fördergeld?

Ja, erfreulicherweise! [Stand 04/2025] Aus dem Bundesfördertopf für effiziente Gebäude bekommen Bauherren Zuschüsse für PV-Anlagen und Speicher. Aus der KfW-Förderung stehen Finanzhilfen für Photovoltaik und Ladesysteme bereit. Die Bundesländer legen eigene gewerbliche Förderprogramme auf. Weitere Unterstützung kommt von der EU aus dem „Innovation Fund“ für CO2-Reduktion in der Logistik. Zusätzlich genießen Betreiber unter bestimmten Voraussetzungen steuerliche Vorteile. Für kleinere PV-Anlagen etwa besteht die Möglichkeit der Umsatzsteuerbefreiung.

Welche Variablen sind entscheidend bei der Kalkulation einer PV-Anlage?

Wie schon in Teilen erwähnt, fließen Investitionskosten in die PV-Module, Wechselrichter, Speicher und Ladeinfrastruktur mit in die Berechnung ein. Außerdem betrachten wir bei der Planung immer Dachbeschaffenheit und Tragfähigkeit, Standortfaktoren, wie Sonnenstunden und Wetterbedingungen, Fördermittel und steuerliche Anreize. Weitere veränderliche Werte sind der Energiebedarf der Fahrzeuge, in Abhängigkeit von der täglichen Kilometerleistung und den Ladezeiten. Je nach Marktentwicklung schwankt auch die Verfügbarkeit von PV-Modulen so- wie der Batteriepreis. Auch energiepolitische Rahmenbedingungen wie CO2-Preis, EEG-Förderungen, Netzentgelte unterliegen Schwankungen.

Reichen alle potenziellen PV-Flächen in Deutschland aus, um den Verkehrssektor zu elektrifizieren? Wo sind die Grenzen?

Theoretisch könnte der gesamte regionale Lieferverkehr über PV-Strom von Dachflächen versorgt werden. Dächer und Fassaden von Logistik- Hallen und Industriegebäuden sowie Parkplätze bieten enormes Potenzial. Allerdings gibt es Einschränkungen. Der Ausbau erneuerbarer Energien hängt stark von der globalen Produktionskapazität für PV-Module ab. Deutschland importiert einen Großteil aus China. Aufgrund dieser Abhängigkeit können Engpässe den Ausbau bremsen. Naturgemäß ist PV-Strom wetterabhängig und saisonal schwankend. Im Winter oder bei Schlechtwetterphasen reicht der Ertrag nicht aus, um eine rein solare Energieversorgung für den gesamten Schwerlastverkehr sicherzustellen. So bleiben Windenergie, Wasserstoff oder Netzstrom aus erneuerbaren Quellen als Ergänzung notwendig. Nichtsdestotrotz bleibt PV-Strom als Baustein eines Energiemixes unverzichtbar für die Dekarbonisierung des Transportsektors.